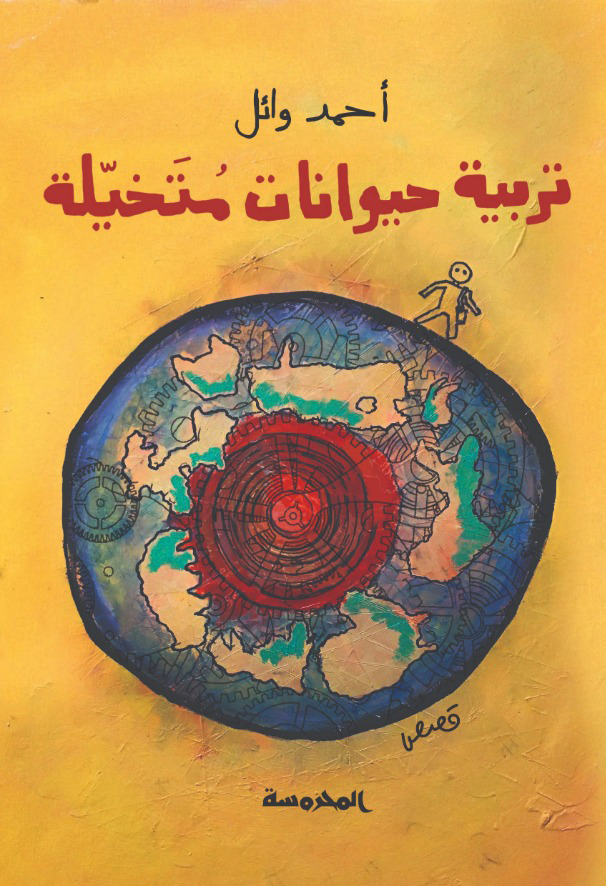

كيف ينزلق الأدب نحو التوحّش؟ يحضر هذا التساؤل في مجموعة أحمد وائل القصصيّة صواب [خاطئ] (وزيز، 2024)، بعدما كان الكاتب قد انشغل في مجموعته السابقة، تربية حيوانات متخيلة (المحروسة، 2020)، بصيغة أخرى لهذا التساؤل: كيف يكون التحرير الأدبي ممارسة في العناية بالآخر؟ فإذا كان الأدب والتحرير الأدبي قد تجلّيا في مجموعة أحمد وائل الأولى كممارسة في الالتفات إلى هامش المكرَّس، والعناية به، فإنّ صواب [خاطئ] تقدّم تصوّراً للتوحّش عندما يقوم الأدب على أنقاض العناية.

التوحّش في الأدب

«هدوء موتر لا يقطعه إلا نباح كلاب يُسمَع من مناطق مُتباعِدة. النباح عبارة عن جماعة تطمئن أخرى بتمام السيطرة: لا بشر لدينا، الأرض المُعلَّمة ببولنا لنا.»

أحمد وائل، «يحدث في الهشاشة»، صواب [خاطئ]

تتحرّك شخوص أحمد وائل في مجموعة صواب [خاطئ] القصصية في مساحاتٍ ليست أليفةً تماماً، ولا غريبة تماماً. هي ضواحٍ يُراد منها تأمين بيئة مسوّرة، معقّمة، ومقفلة لقاطنيها، تساهم في إلهائهم عن وسط العاصمة والخيالات القومية أو التحرّرية التي قد تنمو فيها. لا أحداث كبرى في تلك الضواحي، بل صحراء تتسيّدها كائنات حيوانية تزحف وتنهش وتعضّ وتعقص سكان الصحراء الجدد الذين لا حيلة لهم سوى الاحتماء بالسمّ وخلف الأسوار والنوافذ المغلقة. في قصة «يحدث في الهشاشة» تكثيف لهذا العالم الذي تبدأ شخصياته بالتساؤل عما يحقّ لها أن تأكل، أن تلتهم، فتصبح متماهية تماماً مع الالتهام منهجاً، كي تنتهي إلى التهام لحم الآخر. تشكّل تلك الضواحي امتداداً لبيئة ديستوبية كان أحمد وائل قد بدأ يعدّ لها في مجموعته الأولى تربية حيوانات متخيلة ، لاسيما في قصة (هل هي قصيدة؟) «حمّام سباحة»، عن رجل يحلم ببناء حمام سباحة في بيته الصحراوي في الضواحي، فينتهي في قعر الطبيعة، كما في قعر أحلام البرجوازية الصغيرة. غير أنّ منطق التوحّش، في مجموعة أحمد وائل الجديدة، يمتدّ إلى بنيان الشخصيات أيضاً.

في قصة «سخافة أليفة»، يبدو المدعو «أليف» وحشاً صغيراً من وحوش الحقل الأدبي. هو كاتب سابق، أو مغمور، أو ناقم، لا يهمّ، سوى أنه يضع تعريفاً للأدب يشترط فيه صحة اللغة ودقّتها، منصّباً نفسه مصحِّحاً للأخطاء اللغوية لدى مجايليه من الكتّاب ومؤدباً لركاكتهم. والتصدي للركاكة هي ممارسة في تنقية العربية من شوائب نحوية أو اصطلاحية كان قد تمايز على إثرها نهضويّون عن أسلافٍ لهم تتداخل في كتاباتهم محكيات ورواسب لغات غير عربية. يقتنص المدقّق اللغوي في «سخافة أليفة» الركاكة فيبالغ في الأداء السلطوي، من خلال مهمته المعلنة بالسيطرة على اللغة، ومهمته المضمرة بتأديب سواه ممّن تمكّن من الكتابة، كي يبقى المدقّق نفسه الوحش الأخير في ساحة الأدب. وهنا يتجلّى وجها التحرير: التدقيق اللغوي بما هو تأديب وحدّ من قول الآخر؛ والتحرير الأدبي، كما يتبيّن في تربية حيوانات متخيلة، بما هو ممارسة في العناية بالآخر وبأدبه في سبيل جعل قوله ممكناً.

ينقّب أحمد وائل في شكلٍ آخر للتوحّش، فيصوّر ذكور قصصه في لحظة ترنّح مصيرية، وهم يقفون على حافة سؤال أخلاقي: هل يمتثلون للقوى الخارجية التي تعمل على تدجين توحّشهم أم يتبعون نزعة داخلية تأمرهم بالاستسلام لمنطق اللذّة التي يمليها الجسد والتي يطاردونها عبثاً؟ أم يفاوضون على مساحة بين الإثنين؟

يتجلّى ذلك المأزق في «خيلة كدّابة». تتناول القصة ليلة في حياة رجل عادي وجد نفسه في البيت وحده، فبدأ يغوص في كل الملذات التي تناقض نظام الواجبات والقيم الذي يمليه عليه دوره كعامل معيل لأسرة، وكزوج مطيع، وكأب صالح-كأي مواطن خاضع للدور المعياري للذكر. يستسلم الرجل أمام الصوت الداخلي الذي يدفعه نحو ما مُنع عنه من الملذات: العجين والحلويات والسيجار والكحول ومشاهدة فيلم هابط، سابق لقيم الصوابية السياسية، على حسب قول الراوي. وكأن القوى التي لطالما سعت إلى تأديب وحشية ذلك الرجل، ها قد صرفت نظرها عنه أخيراً، ولو لليلة واحدة. بعد أن رمى الرجل بجسده في جميع الملذات الممنوعة عليه، يحضّه صوت داخله على الاستقالة من عمله وكتابة رواية: «دع الشغل واكتب رواية (…) انتقِم بالأدب من قلق الحياة». ها هو الأدب يبدو كممارسة في منتهى المجون والتخلّي. إلا أن الرجل الذي كان قد غاص في جميع ملذات الحياة الدنيا، يقف فجأة أمام النفس الأمّارة بالسوء ويُسكتها: «لستُ كاتبًا لهذه الدرجة، وبكرة شغل.» لا ملذات أكثر انحلالاً من كتابة الأدب.

يعود أحمد وائل إلى استشراس الحرب بين نزعتي التوحش والتأديب، والملذات المنافية للواجبات، لا سيما الدينية منها. فيدعو قرّاءه في «عش البلبل»، إلى لا-وعي نبيل، الزوج التقيّ الذي تسكن لياليه كوابيس (تخيلات جنسية؟) عن ممارسات جنسية تهزّ عرش الرحمن، فيتهزّ إحساسه بالواقع وبإيمانه وبجنوسته معاً. هل المنامات الجنسية، إذاً، دليل على التوحش؟

تتكثّف التساؤلات: هل الحلم بالإثم هو بمثابة ارتكاب له؟ هل من أدب دون لغة صحيحة؟ هل كتابة رواية هي أكثر الملذات فتكاً بالإنسان؟

أسئلة كبيرة تطرحها شخصيات صغيرة، غير مؤثرة بتاريخ البشرية، نكاد نقول إنها ضحلة. إلا أنها تصارع التوحش، بكل تلك الجدية وذلك القلق، بدرامية عادةً ما تُنسب إلى من هم على وشك تغيير العالم. في النهاية، تظلّ شخصيات صواب [خاطئ] عالقة في التوحّش، في عالم يسعى إلى ترويضها فيما تحاول عبثاً الزحف خارج حدوده.

وهنا السخرية التي تشكّل الفكاهة في قصص أحمد وائل التي توكل لشخصيات على هذا القدر من الانحطاط، ومن السخف، مهمّة الإجابة على أسئلة فلسفية تؤطّرها ثنائيات مثل الخير والشر، البلاغة والركاكة، الصواب والخطأ، الأدب والتوحش. تنتهي القصص في مساحة هشة على حافة تلك الثنائيات، على نهايات معلقة، وذلك تحت عينَيْ راوٍ حاضر وقدير، لا يتوانى هو أيضاً عن الأداء الدرامي لبطولة يعرف، هو القدير العليم، أنها لن تتحقّق.

فراغ الرواة

«وحياته ليست طويلة ومليئة بثرثرة مثل الرواية، بل محكومة بسرد منضبط، حياة مثل ومضة مكثفة ذات دلالة قوية»

أحمد وائل، «خَيلة كدَّابة»، صواب [خاطئ]

على عكس ما دعا إليه بلزاك، عن ضرورة أن يكون للراوي صفتان من صفات الله: أن يكون حاضراً دوماً، ومستتراً أبداً، فإنّ اللافت في قصص أحمد وائل، أن الراوي دائمُ الحضور، إلا أنه لا يبدو معنياً بالاستتار. فلا يتوانى الراوي عن الإفصاح عن مكوّنات فكره ويوجّه القراء دون خجل أو مواربة: يقدّم الحكم، يطلق أحكاماً، يحكم بين الشخصيات، يصحّح نفسه إيماناً بأهمية الدقة في السرد، مؤدّياً دور الراوي التنويري الذي عرفناه في الأطوار الأولى للرواية العربية الحديثة.

يقدّر الراوي حساسية قرائه تجاه اللغة العربية التي لا بدّ لها أن تعكس سياسات الهوية، فيستعرض أمامهم إدراكه بالتنوّع الهوياتي المعاصر: «...واحترام المدوِّن/ المدوِّنة لخصوصيتها/ خصوصيتهما/ خصوصيته»، حتى لو اتخذّ هذا الاستعراض منحىً عبثياً («غرق الأدب»). وقد يستقطع الراوي لحظةً من السرد كي يضع أطروحة في علم النفس الاجتماعي يشرح فيها لقرائه أصل الذكورية السامة وفصلها: «نشأ مثل أغلب الذكور في بيئة صارمة تخلق ذواتًا مُعذَّبة تُفرِغ عذابها في حيوات الإناث بالاستحقاق الممنوح لنوعهم» («عش البلبل»). أضِف إلى ذلك أن الراوي المؤمن بقيم عصره، لا يخجل من تعليق السرد للجم مصدر فخر الذكور ساخراً منه علناً وجهارة: «أخرج زوج منى عضوه أمامهما كأنه الوحيد من نوعه» («إنقاذ كلوبة»). ولئن الراوي تنويري المزاج، فإنه يتمسّك بحرية التعبير والفكر، ولو كان ذلك على حساب إحدى شخصياته الثورية: «(…) لأن الثوار عاطفيون لا يحتملون النقد» («سخافة أليفة»).

لكن الراوي العليم الذي يرفض الاستتار، لا بل يجاهر بصوته وبإدراكه بحساسيات معاصرة، سرعان ما تتكشّف نواقصه. فهو غالباً ما ينزلق نحو البديهيات، لا سيما في توصيفه للعلاقات الزوجية: «ما يحدث خارج البيت، غير الحياة داخله. وما نحسبه مستقرًا ومتزنًا ليس كذلك، وسالي وهاني أكثر العارفين بذلك» («سالي وهاني»). لا شيء يقوله هنا سوى المعلوم. وها هو فجأة ينتقل إلى موقع مألوف جداً، موقع العليم الذي يشرح القصة بنبرة قاطعة، جازمة، لأنه على دراية بالأحداث أكثر من راوية قصة «سالي وهاني». فالراوي لا يدعك تتّكلين على صوت سالي التي تسرد قصتها، بل يحذو حذو المانسبلاينر، فيقاطع سالي ويعيد سرد الأحداث وشرحها بصوت نكاد نسمعه إذاعياً، مُستعاراً من الوثائقيات العلمية التي تشرح تصرفات الكائنات البرية التي ترينها أمامك على الشاشة.

ولكنّ الراوي الذي قد يبدو لك ناقصاً أحياناً يعود، ولو مؤقتاً، إلى دوره التوجيهي. بين مطولاته البديهية، سيفاجئك في لحظات متفرّقة من السرد، فيغمز ويلمز إلى عمق معرفته بتاريخ البلاد التي تدور فيها أحداث القصة: «في صيف القاهرة قد يحدث أي شيء، تدب الحرارة في العروق، يغرق النائم في عرقه، ويجف ريقه. يهرب الناس للبحر، تحدث المشاجرات بين الجيران لأتفه الأسباب، يقوم الضباط بثورات. صيف القاهرة تسكنه المفاجآت» («موت مُنسِّق موسيقي»). يتحدّث في البديهيات وتفاصيل الحياة الاعتيادية التي لا تهمّ أحداً، إلا أنه من الصعب الإنكار أنه ملمّ بتاريخ ثورات البلاد جيداً.

كان دور الراوي التنويري قد انحسر في منتصف القرن الماضي، حيث طرأ على الرواية التنويرية وترسّباتها القومية والواقعية تحوّلات خطابية وجمالية كشفت عن معالم رواية ذات «حساسية جديدة» تتناول ثقل السرديات التاريخية وتفكّكها من خلال المحاكاة الساخرة لسردية التنوير. في تلك الروايات، تفكُّك للخط السردي البياني، وتعدُّد للرواة والأصوات السردية، وتشكيك بمنطق السرديات الكبرى والحقيقة الأحادية. وضع كُتّاب تلك الرواية الجديدة أمامنا رُواة يجسّدون في تعدّدهم وتشظّيهم وغياب يقينهم ودراميتهم التاريخية الشرخ المعرفي والخيبات التي عرفها أحفاد النهضويين. في المقابل، أخذ بعض الروائيين طريقاً مغايراً للهدف نفسه فبالغوا بأداء الراوي، وكأن تكثيف صوت الرواة المتباهين بمعارفهم وسلطتهم، يدلّ على شكّ معاصر بقدراتهم المعرفية، بأحقيتهم بها.

يتكلّم راوي أحمد وائل بنبرة العارف العليم، كما فعل رواة التنويريين في عظاتهم الأدبية-الأخلاقية، ولكنّه في طوره المعاصر، يسرد في فراغ معرفي عبثي. على هذا النحو، يقدّم راوي صواب [خاطئ] المعاصر أداءً فكرياً ولغوياً مركّباً ينبش فيه معالم الجماليات التنويرية التي كانت قد بدأت بالأفول منذ الستينيات ويسخر من تجليّاتها في خطاب الصوابية السياسية اليوم. يؤدّيها هنا، يحاكيها ساخراً هناك، فيضحك على أنقاض سلطتها وتسيّدها المتجدّد على الأدب والتأديب. الراوي في صواب [خاطئ] هو كائن أدبي آخر، كان له فائض من السلطة، فتوحّش.

كان أحمد وائل قد بدأ بالتعرض للمتن الأدبي ولمُكَرَّسي الأدب وسلطتهم في مجموعته القصصية الأولى، تربية حيوانات متخيلة في «غرق الأدب». تستعيد القصة انحراف سيارة زوجين من الكتّاب المكرسين، أيقونتين من الأدب، في الترعة تحت أنظار صحافيين يبحثون عن جثتيهما، وذلك أمام فلاح يجزم قائلاً: «مما لا شك فيه، فإن الأدب العربي غرق في الترعة.. رأيتُه بعينيّ يلفظ أنفاسه الأخيرة بقاليل [فقاقيع] على سطح الترعة الآسنة.. الفاتحة». يعود أحمد وائل في مجموعة صواب [خاطئ] إلى أنقاض الأدب، إلى بقاليله، بما هي شخوص تتخبّط في قرارات أخلاقية كبرى تدلّ على عجزها أمام التوحّش الذي يخيفها من جهة، ويعدها بالانعتاق من التأديب من جهة أخرى، تحت عيني راوٍ يقدّم نفسه على أنه قدير وعليم، ليعود ويهزأ بموقعه، ساخراً من من التأديب في شكله التنويري وطوره المعاصر كما يتمثّل في الصوابية السياسية، مستهزئاً ببطولة شخوص القصص، مقدّماً تصوّراً قاتماً عن الأدب بما يحتوي من شخوص ورواة انزلقوا نحو التوحّش.

ماذا حصل للأدب؟ لعلّ السؤال الأصعب هنا، ما هو الأدب؟

الأدب عنايةً

«صار شفيع شبحًا في رأسي بينما أخطو نحو الأدب ثم أتركه، أقلب في تركة شريكي الميت، متأملًا ما خطّ، وما أكمل، وما نبذ.»

أحمد وائل، «تربية الأدب»، تربية حيوانات متخيلة

في صواب [خاطئ]، يقدّم أحمد وائل شخصيات تتخبّط مع التوحش ومع سلطة خارجية تسعى إلى تأديبها، وذلك على لسان راوٍ عليم، حاضر، قدير على كل شيء، بما في ذلك الهزء من سلطته التاريخية وحساسيته المعاصرة. وبذلك، تبدو المجموعة وكأنها صورة معكوسة وساخرة لمفهوم الأدب كما كان قد تجلّى في تربية حيوانات متخيلة. ففي مجموعته السابقة التي تناولت كواليس الأدب، أي عملية الكتابة ومراحلها وهوامشها، وقدّمت شخصيات أدبية نُبذ أدبها، يشرّح أحمد وائل مفهوم العناية لا كمفهوم مثالي، أو كفرض أخلاقي، بل كممارسة. هي ممارسة في الالتفات إلى هشاشة النص الأدبي الذي نُبذ ولم يُنشر، وإلى الكاتب الذي عانى من الإخفاء أو استمتع بالتخفي، فلم يعرف التكريس.

يسأل أحمد وائل في قصة «آخر ملاذ» عن معنى أن يكون النص مكرساً، عن الممارسات الاعتباطية والسلطوية في آليات التصنيف والتقييم والنشر، والتي تقابلها الصعلكة الأدبية كتقويض لسلطة المحرر وعنفه التأديبي. تتناول القصة تحوّل الراوي من كاتب مغمور رفض المحرّر نصه، إلى عضو في جماعة سرية أسّسها كتاب منبوذون يتقمّصون شخصيات أدبية مستوحاة من هامش الأدب أو من إمكاناته التخريبية. يبتدعون نظام تكريس بديل يسخر من سلطة المحرر السلطوي التقليدي، بما هو سيطرة وحراسة للمكرس وانقضاض على مَن شذّوا عن أقانيم الأدب. تظهر العناية بوصفها التفاتاً إلى المنبوذ من الأدب، أو، بحسب عبارة أحمد وائل، إلى «نبيذ الأدب». لكن الالتفات إلى هشاشة الهامش وحده لا يجعل من النص أدباً، بل، كما سيتضح في قصة «تربية الأدب»، على المنبوذ أن يتحرّر، على يد محرر سيحرّره.

لعلّ أكثر القصص تعبيراً عن الأدب بوصفه عنايةً قائمة على الالتفات إلى الهامش، وممارسة فيها مستويان من التحرير، هي «تربية الأدب». تقوم القصة على تلاحم سيرتين: سيرة جد وحفيده، سيرة كاتب ومحرّره، سيرة رواية لم تُقرأ وقصتها التي نقرأها اليوم، أي سيرة جدّ كمدخل للسيرة الشخصية والعكس. نتعرّف على شفيع، جدّ الراوي الذي لطالما حاول «الإمساك بزمام الأدب» من خلال التفاني لنوعٍ من الأدب لا قرّاء له، لأن لا محرّر له. بعدما تعثّر الجد في نشر روايته الأولى، كتب رواية ثانية لم تبصر النور، بل بقيت مخطوطة تنتظر من يحرّرها من كاتبها، من الأديب المعتكف عن الأدب.

يؤدّي الجد دور الكاتب المغمور الذي يضع الهوامش والملاحظات على صفحات نصوصه التي لن يقرأها أحد. فالجدّ يكتب قصصاً ويحرّر أعداداً من مجلة لن ينشرها، ويبتدع شخصيات تتأرجح دائماً بين مدّ التاريخ وجزره، شخصيات هامشية، غير مرئية، غير مهمة، سيتراءى لنا طيفها في صواب [خاطئ] اليوم. يدعو الجد حفيده إلى عالم حميمي، متخيّل، يكاد يكون ممسرحاً، ويطلب منه طلباً ليس بالصغير، طلباً سيؤطّر مفهوم الحفيد للأدب: على الحفيد أن يحرر كتابات الجد بعد وفاته ووفاة القذافي ومبارك، أي كل من كان يقبض على زمام الأدب. فلا رواية ثانية للجد إن لم يحرّرها الحفيد الذي لم يكن قد بدأ يتلمّس طريقه نحو الأدب بعد. اللافت في قصتي «تربية الأدب» و«من ليالي الحلمية» أن الآباء ليسوا حاضرين في المشهد، وكأن على العناية أن تقفز جيلاً، وتسقرّ عند الأجداد أصحاب الميراث، أولئك الذين يقبضون عليه ويبحثون عن وريث له. وهنا الضلع الثاني لمفهوم الأدب: الأدب بوصفه وصيةً.

في جملة شديدة العاطفية دون أن تقرب من الانفعال الذي يغيب عن مجموعتي أحمد وائل، يسرد راوي «تربية الأدب» لحظة علم فيها بموت جدّه «…ليصلني خبر وفاة أديب لا يعرفه أحد». فهم الحفيد عندها أن الكتابة هي إرث من المخطوطات التي لن تصبح أدباً إلا إذا قام هو بتحريرها ونقلها، وأن الحفيد نفسه لن يصبح أديباً إلا من خلال التفاعل مع تركة جدّه، «شريكه» في الأدب، محاكياً كل ذلك التردد والتأرجح الذي عرفه الجد والذي نسب إليه ولأدبه دوراً أساسياً في فهمه للعالم: «صار شفيع شبحًا في رأسي بينما أخطو نحو الأدب ثم أتركه، أقلب في تركة شريكي الميت، متأملًا ما خطّ، وما أكمل، وما نبذ.» هكذا أصبح الراوي محرِّراً سيجعل من الوصية رسالةً، من المخطوطة روايةً، من النبيذ أدباً.

لا أدب، إذاً، دون محرّره.

يضع أحمد وائل في تربية حيوانات متخيلة تصوّراً للأدب لا يقوم على الالتفات إلى هامش الأدب فحسب، بل على تحقيق الوصية بالأدب، على تحريرها من سطوة المكرس، أي على تحرير النص الأدبي، وذلك من أجل اعتاق الكاتب من سطوة المكرس. يقدّم أحمد وائل هنا رؤيته للتحرير كممارسة في تحرير الآخر من خلال تحرير نصه غير المكتمل، تلك المادة الخام التي سيرفعها المحرر إلى النور، فيجعل الأدب ممكناً، حياً. فالمحرر، إذاً، ليس ذلك المدقق الذي يؤدّي دوراً تأديبياً سلطوياً عبثياً كما بدا في «آخر ملاذ» و«قصة أليفة»، بل هو القابلة التي تَلدُ النص الأدبي، فتخرجه إلى الضوء. هكذا يتجلّى شعار «لا تجعل النذل مُحررك» الذي وضعه صعاليك الكتابة في قصة «آخر ملاذ»، نهياً عن العنف التأديبي في التحرير ودعوة إلى تصور آخر، أكثر تعاطفاً، لدور المحرر. لن تحرّرك سلطة النذل المؤدًّب، إذاً، فالتحرير لن يأتيَ إلا بواسطة عناية المحرر الذي سيتحرّر بدوره من خلال ممارسة العناية. تحرير نص الآخر في سبيل تحرير الذات والشروع في الكتابة.

لا ينظر أحمد وائل إلى الأدب كمنجز جمالي، تميّزه البلاغة وتحرسه السلطة وينتهي بالتكريس، بل كنص قيد الإنجاز، كممارسة في العناية تقوم على شرط التورّط بالنبيذ، كوصية تنتظر من ينفّذها، كنص ينتظر من يحرّره. وكأن أحمد وائل يرى الأدب عناية تتضمّن كل ما يفعله المرء لحماية الكاتب المنسي من المحو، من الهشاشة، كي يحتويه ويعتقه، وذلك كي يتمكّن من الكتابة معه، ومن بعده. في مجموعتي أحمد وائل تربية حيوانات متخيلة وصواب [خاطئ] تصوّرٌ لكيف يمكن للأدب أن يكون عناية بوصفه تنفيذاً قلقاً ومتردداً لوصية الآخر المنبوذ، والشرط كي يصبح المرء كاتباً، درءاً للتوحش.

Zeina G. Halabi is a writer, editor, and scholar of modern Arabic literature. Her research explores the contemporary legacy of 20th century emancipatory traditions, texts, and figures, with a regional focus on Egypt and the Levant. She is the author ofThe Unmaking of the Arab Intellectual(2017) and essays and translations on topics ranging from literature to music and visual culture. She is currently Research Associate at the Orient Institute in Beirut and the Arabic Editor ofRusted Radishes: Beirut Literary and Art Journal. She is no lover of translation, yet certain texts overtake her, insistently and without warning.

زينة الحلبي كاتبة وأكاديمية ومحررة مختصّة بالأدب والثقافة المعاصرة. صدر لها كتاب عن نقد المثقّف العربي في الأدب والسينما منذ تسعينيات القرن الماضي، إضافةً إلى نصوص وملفات وترجمات عن الأدب والموسيقى والفنون البصرية. تعمل حالياً باحثة في المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ومحررة القسم العربي في «فَمْ: مجلة بيروت الأدبية والفنية». لا تهوى الترجمة، ولكن هناك نصوص تعترضها دون خجل أو سابق إنذار.